スマート農業と日本農業のこれから

野口伸

社会実装のためのパイロットファーム

SIP農業では技術パッケージの農業地域への導入試験も行っている。いわゆるパイロットファームによる実証試験である。「スマート水田農業」では北から北海道岩見沢市、宮城県亘理町、茨城県龍ケ崎市、千葉県横芝光町の全国4ヵ所にパイロットファームを設置して、ユーザーである農業者の意見を技術開発にフィードバックするとともに、経営コンサルタントによる経営評価により、農家がこれらSIP農業技術によって所得が増加するか精査している。

すでにSIP農業技術を導入することで、昨年度の試験でコメの生産コストは政府目標の40%削減を達成し、一人あたり栽培面積の拡大により一人当たり農業所得はSIP技術導入前と比較して40%近く増加した。また、社会実装を妨げる規制や制度についても明らかにし、制度改革や規制改革等との連動を積極的に進めていくことにしている。たとえば岩見沢パイロットファームでは農機の自動走行については政府の目標でもある2020年までに圃場間移動を含む遠隔監視による無人作業システムを実現できるよう開発を進めている。

ただ、圃場間移動を含む遠隔監視の実際の社会実装には自動走行技術だけでは不十分で道路交通法と道路運送車両法などの特例措置が必要である。同様に、ドローンの飛行については目視範囲内と規定している航空法は、ドローンを用いて広域の作物の生育情報を効率的に収集することを制限している。またドローンや農機のIoT化を進める上で必要となる通信機能も電波法が制約になっている。

これらの法律はスマート農業を推進する上での障壁といえる。この課題には現在法改正が検討されている国家戦略特区に期待できる。国家戦略特区は車両の自動運転、ドローンの目視外飛行、これらに関連する電波利用などの実証実験をより迅速・円滑に実現可能にするもので、自治体のスマート農業実現に向けた取り組みとして活用できる制度である。

地域とスマート農業

スマート農業は個々の農家の生産性を高める技術にとどまらない。スマート農業の適用範囲を圃場レベルから地域レベルまで拡張することで、地域活性化に資する経済効果が期待できる。たとえば水稲の場合、衛星画像を用いれば幼穂形成期の作物体の窒素量を推定することができるので、生育状況に基づいて場所毎に肥料施用量を最適化できる。この技術は麦についても適用できる。すなわち、この技術は広域でコメや麦の品質や収量の高位安定化に有効である。

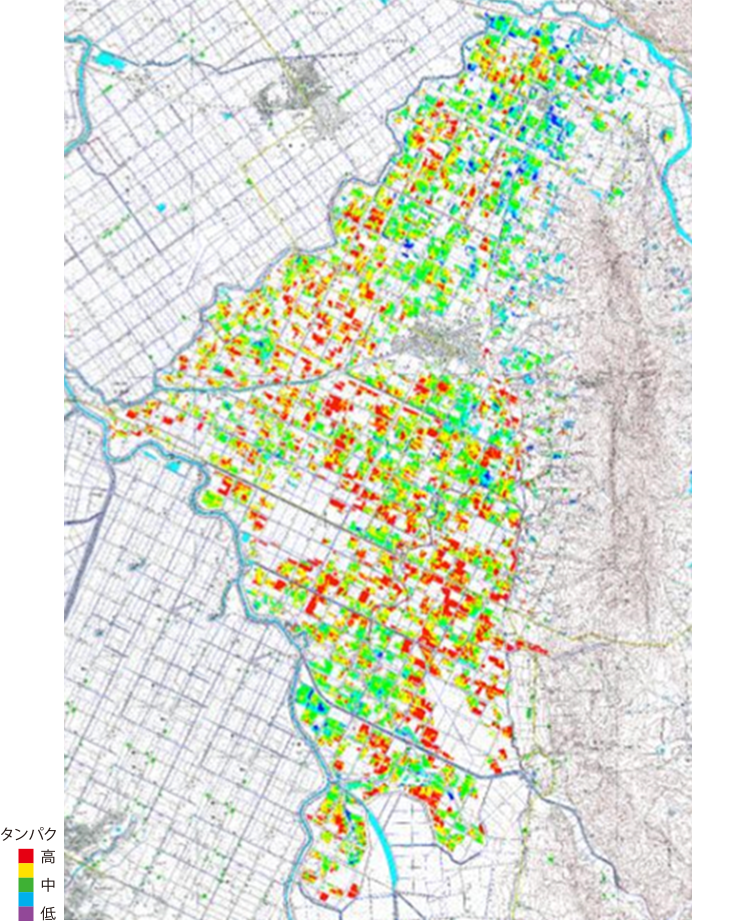

また、衛星画像を用いて収穫前に玄米タンパク含量や収穫適期を推定することもできる。コメのタンパク含量が食味と強い相関があるので、玄米タンパク含量マップ(図3)は食味マップと読み替えられる。

(ホクレン農業協同組合連合会 志賀弘行氏提供)

衛星画像の魅力は数千ha規模の作物の生育状況を瞬時に把握できることにある。すなわち、この情報に基づいて農作業を行えば、広域での農産物の品質・収量の向上と均一化に寄与し、ブランド発信力の強化につながる。実際にこの技術を用いて青森の「晴天の霹靂(へきれき)」は、全国で生産されたコメのおいしさを評価する「食味ランキング」で最高の「特A」評価を獲得しており、2018年3月20日に第3回宇宙開発利用大賞の農林水産大臣賞を受賞した。

これからの日本農業は地域農産物をブランド化して国内供給のみならず輸出にまで拡大することが目指すべき方向であろう。そのためには定時・定量・定品質が担保された生産供給体制の整備が必須である。衛星画像を用いて生育の進捗を広域で把握して、最適な管理作業、収穫作業を行えば、地域間リレー出荷やロジスティクスの最適化による物流コストの削減も可能になり、安定生産・安定供給に寄与する。広域スマート農業は、新規就農者の早期育成にも貢献するので、地域の若い世代の就農が期待できる。また地域に農業ITサービス業が生まれる可能性もある。

野口伸

1961年北海道生まれ。1990年北海道大学大学院農学研究科博士課程修了。農学博士。同大農学部助手、助教授を経て、2004年から現職。専門は、生物環境情報学、農業ロボット工学。2016年に日本農学賞、読売農学賞を受賞。2016年から内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「次世代農林水産業創造技術」プログラムディレクター。2017年から日本生物環境工学会理事長を務める。

No.59「農」

日本の農業は、就業人口の低下、高齢化、後継者不足、不安定な収入など多くの問題を抱え、非常に厳しい状況に置かれています。その一方で、「スマート農業」「農業ビジネス」あるいは「稼ぐ農業」といった標語が現実味を帯び始めています。

現在3Kの代表格といわれる農業は、今後の取り組み方によっては最高の仕事場になるかもしれません。また、環境を破壊することもなく、人々の豊かな食生活を支える中核施設となる日が来るかもしれません。

本書では「農」にまつわる現状を解明すると共に、現在の発展のその先の姿を考えてみました。

(2019年発行)